유근택, 정용국 2인전 <회화의 이름_풍경의 두께>

- 누크갤러리

- 8월 19일

- 5분 분량

최종 수정일: 9월 26일

누크갤러리는 2025년8월 28일부터 9월 27일까지 유근택, 정용국2인전 <회화의 이름_풍경의 두께 >를 개최한다. <회화의 이름>은 매년 하반기에 처음 열리는 누크갤러리의 기획 전시로 올해 제4회의 전시를 맞이한다.

전시제목 ‘회화의 이름’ 은 움베르토 에코의 소설 <장미의 이름>을 참고해서 지어졌다. 소설 말미에 언급된 한구절은 “지난날의 장미는 이제 그 이름 뿐, 우리에게 남은 것은 그 덧없는 이름 뿐.” “회화 또한 덧없이 남아있는 이름 뿐일까?” 라는 질문을 던지며 누크갤러리는 본 전시를 회화작가 2인전으로 이어간다.

유근택은 전통적인 한국화의 현대화를 이끌며 재료와 매체에 얽매이지 않고 세밀하면서도 때론 과감한 작업으로 한국미술사의 새로운 시대를 열어가고 있으며, 정용국은 문인화의 태도와 방법론을 이어 수묵이라는 매체를 재구성하거나 빛과 소리 등으로 확장하며 짓고, 쓰고, 그리기에 대한 새로운 길을 모색하고 있다. 한지에 두터운 질감으로 얽히고설킨 세계의 겹을 풀어내는 유근택과 얇은 한지 위에 비슷한 농담의 수묵을 수십 차례 겹겹이 올려 자연의 결을 구현하는 정용국은 이번 전시를 통해 한국화의 현대화를 어떤 방향으로 이뤄가고 있는지 각자 다른 방식으로 보여줄 것이다.

전시 안내

전시 제목: 회화의 이름 풍경의 두께 The Name of the Painting Layered Landscape

전시기간: 2025년 8월 28일 – 9월 27일

참여작가: 유근택, 정용국

기획: 최석원 (미술사), 누크갤러리 공동기획

전시 장소: 누크갤러리 서울시 종로구 평창 34 길 8-3

관람시간: 화~토: 11:00am~6:00pm *일, 월: 휴관

전시 문의: 02-732-7241 nookgallery1@gmail.com

전시 서문

겹과 결

회화의 이름 _ 풍경의 두께

The Name of the Painting _ Layered Landscape

최석원(서울대학교 미술대학 동양화과ㆍ협동과정 미술경영 조교수)

유근택은 ‘풍경의 겹’을, 정용국은 ‘산수의 결’을 그린다. 두 작가에게 ‘풍경’과 ‘산수’는 모두 ‘세계’를 의미하지만, 각자의 회화에서 두 장르 개념이 차지하는 비중은 서로 다르다. 나란히 수묵에서 출발했지만, 유근택은 1991년 첫 개인전 이래 묵(墨)과 색(色)을 아울러 쓰며 일상적 풍경의 세계를 확장해 왔고, 정용국은 2004년 데뷔 이후 줄곧 묵 위에 묵을 거듭 올리며 자연적 산수의 세계를 갱신해 왔다. 근대 이후 산수화와 풍경화의 관계가 동아시아와 유럽, 전통과 현대 같은 이분법으로 환원되는 흐름 속에서, 지필묵(紙筆墨)에 뿌리를 둔 작가들은 대체로 양쪽 세계관을 함께 내면화해 왔다. 그런데 유근택과 정용국은 산수와 풍경을 대립적이거나 이질적인 장르 체계로 보지 않고, 세계를 그려내기 위한 양가적이면서도 상보적인 회화의 방편으로 삼는다. 기존의 산수와 풍경 사이의 간극은 시간과 시점(時點), 장소와 공간, 심상과 감각, 표현과 재현 등에 관한 두 작가의 심화된 사유 속에서 희미해진다. 산수화의 정신성과 풍경화의 실재성 같은 진부한 구분을 넘어, 유근택의 풍경은 산수보다 세계와 내면의 본질을 더욱 깊이 파고들고, 정용국의 산수는 풍경보다 형상과 조형의 질서를 한층 선명하게 드러낸다.

유근택과 정용국은 모두 ‘본 것’을 그리거나 ‘보면서’ 그린다. 두 작가에게 ‘보기’는 언제나 ‘그리기’에 앞선다. 보기를 그리기로 옮기는 과정에는 삼차원의 세계가 이차원의 평면으로 전환되는 ‘순간’이 있다. 이러한 질적 변환의 경계를 설명하며, 르네상스 시대의 알베르티는 회화를 세상을 향한 ‘열린 창(finestra aperta)’에 비유한 바 있다. 유근택 역시 수백 년간 이어져 온 세계와 회화의 관계, 그리고 양자 사이의 매개로서 ‘창’에 대해 끊임없이 질문을 던진다. 그가 오랫동안 ≪창문≫ 연작에 천착해 온 이유도 여기에 있다. 그런데 알베르티의 열린 창이 보는 주체와 보이는 세계 간의 객관적 거리를 회화로 구현하기 위한 원근법과 관련된다면, 유근택의 창은 그가 감지한 세계의 주관적 두께를 회화로 표현하기 위한 심법(心法)과 맞닿아 있다. 유근택의 회화에서 시점(視點)은 눈의 위치에 따른 지각이 아니라 몸에 각인된 기억에 따라 응집되며, 소실점은 시선이 모이는 지점이 아니라 마음이 흐르는 방향에 따라 분산된다. 그가 바라본 바깥 세계는 심리적ㆍ감성적 창을 경계로 해체와 재구성을 거듭한 끝에 작가만의 창, 곧 유근택의 회화로 완성된다.

정용국은 보는 행위 자체에 각별한 관심을 두고 있다. 유근택의 보기가 ‘심상적 응시’라면, 정용국의 보기는 ‘즉물적 관찰’에 가깝다. 그의 ≪Flow≫와 ≪끝없는 세계≫ 연작은 사실적인 외관을 지니지만, 세계를 있는 그대로 사생하려는 것이 목적은 아니다. 오히려 그는 실재의 재현은 근원적으로 불가능하다는, 하나의 회화적 진리를 드러내기 위해 사실주의를 가장해 그린다. 그가 산수, 즉 자연 세계를 그리는 것은 필연적이다. 위의 작품 제목이 암시하듯, 끊임없이 움직이고 변화하는 자연 속에는 한 장면의 회화로 결코 포착할 수 없는 무한한 순간들이 존재하기 때문이다. 기표가 영원히 기의에 닿을 수 없듯, 세계를 회화에 담으려는 작가의 욕망은 끝없이 미끄러질 수밖에 없다. 만약 정용국이 욕망하는 것이 있다면, 그릴 수 없는 것을 그려내는 회화일 것이다.

정용국은 동적인 자연을 정적인 회화 안에 포착하기 위해, 복수의 지점에서 서로 다른 시각(時刻)에 관찰한 풍경들을 결합해 그리기도 한다. 언뜻 하나의 장면처럼 보이는 <유목(遊目)>은 여러 개의 분절된 화면으로 구성되어 있다. 혹자는 이시동도법(異時同圖法)이나 파노라마를 연상할 수도 있겠지만, 정작 정용국의 의도는 앞선 방식들이 추구한 서사성의 표현이나 현장감의 조성과는 무관하다. 오히려 그는 산수풍경을 사건이 부재한 ‘불연속적 몽타주’이자 감정이입이 배제된 ‘시각적 거리 두기’의 세계로 제시한다. 다시 말해 그는 특정 장소를 재현하는 대신 의미와 감정을 덜어낸 공간으로 산수를 구현하며, 이를 통해 ‘보기’와 ‘그리기’라는 회화 행위 자체를 전면에 부각시킨다. 저절로 이루어져 스스로 흘러가는 자연을 그리기 위해, 그의 시선은 ‘유목’이라는 제목처럼 자연 속을 유랑한다. 화면 전체로 흩어진 그의 시선은 자연 곳곳을 어루만지고, 이어서 지필묵이 만나 번지고 스며들며 쌓이는 그리기의 과정 속에 ‘단단한 형태’의 흙ㆍ돌ㆍ나무조차 ‘투명한 상태’의 물ㆍ바람ㆍ빛과 어우러져 유동하는 하나의 산수 세계가 드러난다.

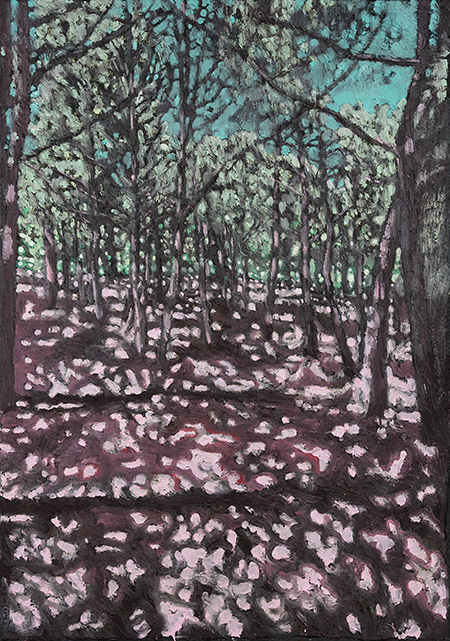

유근택의 그리기는 분명 일상을 바라보는 데에서 시작되지만, 그의 회화는 전혀 일상적이지 않다. 그의 ‘창문’ 역시 단순히 풍경을 관찰하는 ‘틀’에 머물러 있지 않으며, 언제나 세계와 자신을 응시하는 ‘틈’으로 작동한다. 그에게 회화 작업은 세상을 지각하는 일이 아니라 세상의 균열을 비집고 들어가 기묘하고도 낯선 신세계를 펼쳐 놓는 일이기에, ‘눈’보다는 ‘몸’의 일이 된다. 우리가 볼 수 있는 것은 지금 있는 그대로의 현재와 현실뿐이지만, 화가가 그릴 수 있는 것은 눈으로 본 대상은 물론 손에 남은 기억, 발이 겪은 경험, 머릿속의 예감 사이를 넘나드는 무한한 ‘가능 세계’이다. 이번에 전시된 ≪창문≫, ≪분수≫, ≪폭죽≫, ≪숲≫ 연작은 시공간을 초월하여 회화적 가능 세계로 진입하는 틈새가 되는 장면이라는 점에서 서로 통하는 바가 있다. 이 연작들은 각각 안과 밖, 상승과 낙하, 응축과 확산, 빛과 어둠이라는 양가적 위상 혹은 운동성을 상징하는 대상을 통해 세계와 회화의 교차점을 형상화한다. ≪창문≫과 ≪숲≫에는 세계를 바라보고 맞닥뜨리는 관조와 체험의 상황 속에서 작가의 주관과 내면에 따라 분할되고 재구조화된 도시와 자연의 공간이 표현되었으며, ≪분수≫와 ≪폭죽≫에는 비일상적 움직임으로 찰나와 잔상을 남기며 일상의 시공간을 가르는 장면이 그려졌다. 유근택의 회화 세계는 이러한 연작들이 열어젖힌 틈을 기점으로 삼아 현실과 환영을 가로지르며 헤아릴 수 없는 세계로 펼쳐진다.

유근택과 정용국의 작업은 회화와 세계의 겹과 결을 드러낸다. 두 작가는 평면의 종이 위에 세상의 두께를 그려내기를 열망한다. 유근택은 여러 겹으로 덧댄 한지 위에 물을 뿌리며 묵과 색을 질퍽하게 얹고, 안료를 머금은 누층의 한지를 철제 솔로 긁어 결을 일으킨다. 그렇게 완성된 특유의 두터운 질감으로 얽히고설킨 세계의 겹을 풀어낸다. 정용국은 얇은 한지 위에 비슷한 농담의 수묵을 수십 차례 겹겹이 올려, 세상의 모든 물질이 켜켜이 쌓여 표면으로 드러나는 자연의 결을 구현한다. 눈으로 보는 세계에서 몸으로 그리는 회화로 건너가는 일은 목숨을 건 도약과도 같다. 그만큼 세계와 회화 사이의 거리는 멀다. 세계와는 또 다른 회화의 세계에서, 언젠가 유근택은 분수와 폭죽처럼 절정을 향해 치솟아 터질 것이고, 정용국은 구름과 폭포처럼 허무를 향해 흘러가고 쏟아질 것이다.

작가 소개

유근택 Yoo Geun-Taek (b.1965)

1988년 홍익대학교 동양화과 졸업 후 1997년 동 대학원을 마쳤다. 1991년부터 현재까지 <오직 한 사람> (2024, 성북구립미술관, 서울), <대화> (2022, 대구미술관, 대구), <시간을 걷다> (2016, 성곡미술관, 서울)을 비롯해 40여회의 개인전을 가졌고, 다수의 기획 단체전에 참여했다. 2000년 ‘석남미술상’, 2003년 ‘오늘의 젊은 예술가상’, 2009년 ‘하종현 미술상’, 2017년 ‘제1회 광주화루 작가상’, 2021년 이인성 미술상을 수상하였다. 유근택은 전통적인 한국화의 현대화를 이끌어 나가며 재료와 매체에 얽매이지 않고 세밀하면서도 때론 과감한 작업으로 한국미술사의 새로운 시대를 열어가고 있다. 국립현대미술관, 서울시립미술관, 경기도미술관, 금호미술관, 리움 삼성미술관, OCI미술관 등 국내외 여러 주요기관에 작품이 소장되어 있다. 현재 성신여자대학교 미술대학 동양화과 교수로 재직 중이다.

정용국 Jeong Yongkook (b.1972)

서울대학교에서 동양화전공으로 학부와 대학원을 수학했고, 서울대미술관 학예연구원, 국립현대미술관 고양미술스튜디오 4기 장기입주작가를 거쳐 영남대학교 교수로 재직하고 있다. <유목遊目> (2022, 상업화랑 용산), <더쇼룸_Flow> (2020, 스페이스 윌링앤딜링, 서울), <Anywhere> (2012, 봉산문화회관, 대구), <빈들에 서다> (2004, 금호미술관, 서울) 등 14여회의 개인전을 가졌으며, 다수의 단체전에 참여하였다. 2005년 제27회 중앙미술대전에 선정되었고, 2005년 제5회 송은미술대전 미술상을 수상하였으며, 국립현대미술관, 금호미술관, 서울시립미술관, 대구미술관, 서울대미술관, 송은문화재단 등 여러 주요기관에 작품이 소장되어 있다. 정용국은 문인화의 태도와 방법론을 이어 수묵이라는 매체를 재구성하거나 빛과 소리 등으로 확장하며 짓고, 쓰고, 그리기에 대한 새로운 길을 모색하고 있다.

전시 전경

작품 이미지

유근택, 분수 Fountain, 2024, 한지에 먹, 호분, 과슈, 150x107cm

유근택, 폭죽 Firework, 2025, 한지에 먹, 호분, 과슈, 150x107cm

정용국, 유목遊目 Wandering Perspectives, 2025, 한지에 수묵, 130X195cm

유근택, 숲 Forest, 2024, 한지에 먹, 호분, 과슈, 170x150cm

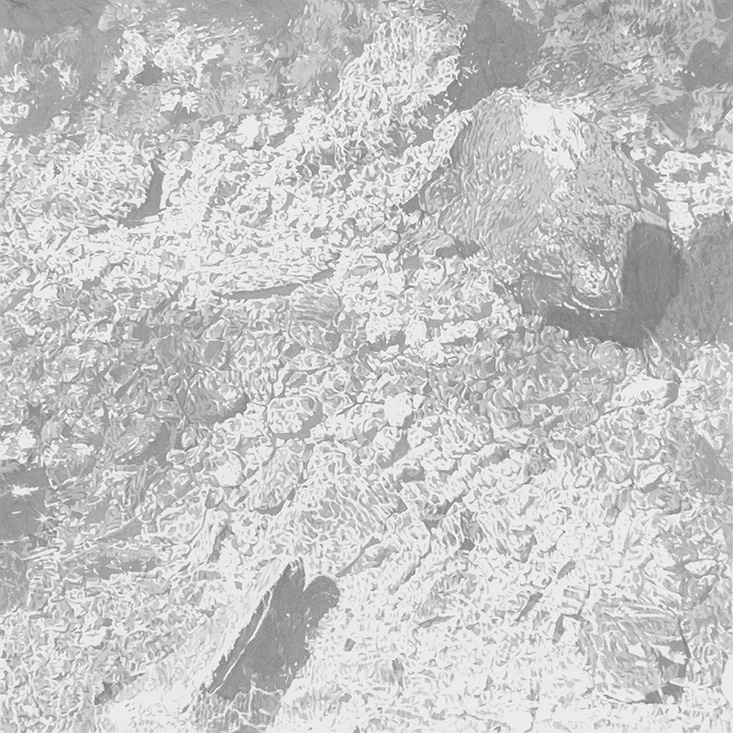

정용국, 끝없는 세계-계곡, 2025, 한지에 수묵, 65X65cm

정용국, 끝없는 세계-구름-2, 2025, 한지에 수묵, 50X50cm

유근택, 숲, Forest, 2025, 한지에 먹, 호분, 과슈, 150x107cm

정용국, 끝없는 세계-숲-2, 2025, 한지에 수묵, 50X50cm

유근택, 창문, Window, 2025, 캔버스에 유채, 49x35cm

정용국, 폭포, 2022, 한지에 수묵, 35X27cm

유근택, 분수, Fountain, 2024, 한지에 먹, 호분, 과슈, 150x107cm

정용국, 파더 Father, 2025, 한지에 수묵, 50X50cm